文|文娱先声

过去小半个月,内娱偶像似乎陷入“死了活、活了(微)死”的状态。

金子涵、利路修宣告退圈,朱天天、林君怡隔空互撕曝光《创造101》内幕,吴宣仪孟美岐BE、蔡徐坤复出参加线下活动等等,历经红利期沉浮的内娱偶像们,继续摸索着偶像的最优解法。

4月15日,在乐华娱乐刚开播的自制综艺中,杜华首次回应了EVERGLOW 组合成员王怡人说出道六年没有工资的事情。她表示:“EVERGLOW 组合出道的时候公司投入比较大,那笔钱还没有还给公司。”

当偶像生意变得不再性感,那么问题来了,时至今日内娱还需要偶像吗?

选秀遇冷,偶像失业

在选秀叫停后的四年里,内娱已然走向一团乱“糊”,但仍然不缺前赴后继的入行者,在无人在意的角落,上新速度也并不低。

比如泛领文化(JYP中国部)在3月公开了新人男团奔赴少年CIIU、从4月初结束的《创造营亚洲第二季》出道的男团NexT1DE、去年出道的登陆少年、R.E.D等新人偶像均在当下比较活跃。

而包括《创造营亚洲第二季》在内,从去年到今年,中日韩泰多地依然持续上演着101系偶像选秀综艺,大量“回锅肉”练习生也辗转多档节目,寻求改变命运的机会。比如Gen1es(《创造营亚洲》)、Loong9(《亚洲超星团》)、Close your eyes(《PROJECT 7》)等均是近两年出道的选秀系偶像。

但很残酷的是,自2023年《BOYS PLANET》出道的ZB1之后,批量的偶像选秀均面临着票池变浅、热度遇冷的尴尬境地。即便是星二代、短剧演员、知名偶像回锅等噱头,中日韩的东亚选秀都再难以推出真正意义上如I.O.I、WANNNA·ONE、火箭少女101、NINE PERCENT等现象级偶像团体,以及如张元英、蔡徐坤、虞书欣等真正意义上的当红流量。

而在内娱,偶像出道即失业、转行、退圈的速度也在加快,也不乏回归普通人的现象。比如《青春有你2》出身的米拉如今为团播经纪人,《偶像练习生》出身的卜凡在今年初自曝成为道士,同样来自《偶练》的陆定昊转行创业卖水晶手串,出身《青春有你3》的刘峰磊退圈从事律师行业等等。

值得玩味的是,对于诸多在选秀中折戟过的偶像们,想要跳出偶像身份谋求新生,选秀节目、偶像标签也成为了曾经最为光鲜、具有知名度的一份履历。比如王晴、王思予等转型自媒体博主的前练习生,热度颇高的视频都与“选秀”、“女团偶像”此类标签有关。

同时,团播、地偶也成为了部分仍渴望舞台的偶像们继续活跃在内娱的就业选择,甚至也不乏大量娱乐公司搭上“下海”团播的晚车,比如吴海和屈柏宇所属SLAY D(七维动力)便是创系101选秀幕后团队制作,前SING女团部分成员签入听潮阁以Nova女团进行团播等。

与此同时,仍在坚持传统造星模式的经纪公司也难免受挫。像是前韩国SM娱乐创始人李秀满推出的中国女团A2OMAY,出道至今仍因作品均为翻唱、成员缺乏曝光等问题被唱衰,甚至被网友称为“没有星味的新人”。张艺兴创办的染色体娱乐推出的男团NouerA、女团R.E.D,以及乐华娱乐旗下NAME等新人偶像身上有所体现。

可以说,摆在大公司、头部制作人乃至当红艺人面前的,依然是内娱偶像产品缺乏生存空间的难题。

相比之下,即便K-Pop、J-Pop有着更为完善的偶像工业体系,日韩“糊豆”们在失去选秀的曝光后,争取公开曝光活动资源同样是个难题。

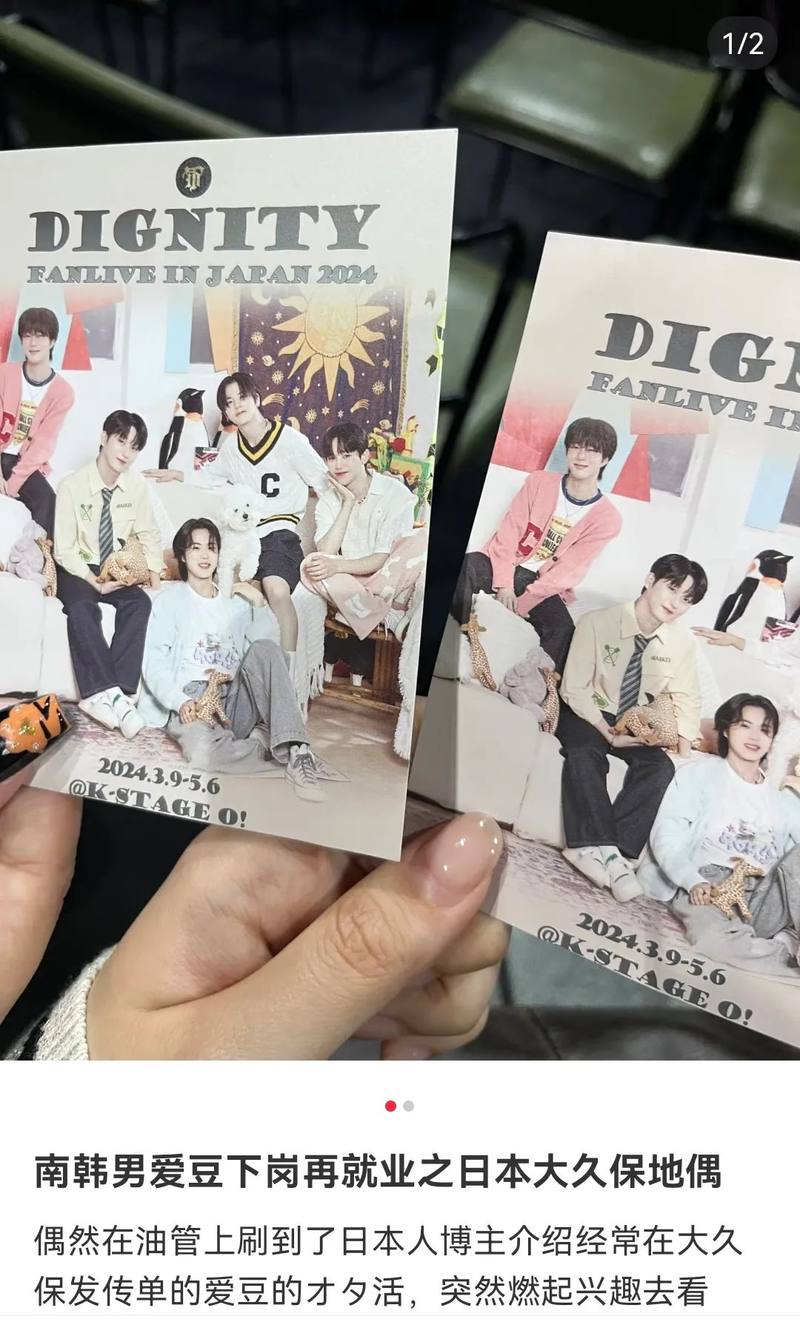

像在日本大久保的K-stage、Showbox两个剧场,便因诸多糊团发放演出传单、免费公演,乃至公开免费签售、举办minilive等活动,逐渐成为众多追星人打卡地。而这种以古早朴素的宣传手段来拔高人气、吸引粉丝的手段,也令Dignity、AWIN、KJRGL、WATWING等“糊糊”一定程度上突破了无人问津的困境。

可以说,东亚偶像工业所面临的困境,也在愈加趋向殊途同归,终极的目的也仅为生存。

市场还需要偶像吗?

前f(X)成员崔雪莉(已故)曾形容,在初入娱乐圈时,人们常对其洗脑“你是一件产品,你必须成为面向公众最精美的一流产品”。

偶像产品的价值,本质上还是需求层面决定的。但随着偶像选秀式微,尤其对于风口已逝的内娱,为什么偶像产品仍在不断被推出?

首当其冲,曾赚到过偶像选秀热钱的视频平台、经纪公司、制作公司,依然对于偶像储备、产出有着高需求。因而也能看到,国内青创等系列选秀在近两年执着在泰国、韩国等地“换皮”登陆,甚至不乏多国平台、制作方合作下的选秀。

一方面,低成本、高回报依然是偶像选秀的优势,比如《创造营亚洲第一季》招商收入便曾打破整个泰国综艺市场的招商纪录,甚至单体收入量规模远超腾讯视频(WeTV)的剧集海外出口。另一方面,背靠小公司创下出海奇迹的BTS、ATEEZ以及BLACKPINK、IZONE等因异国成员打开现象级市场的案例,也证明了偶像能够为平台、经纪公司等带来海外业务的机会。

正如《少年之名》中张艺兴所说,“前面淘完那么多波了,哪能出好苗子?”之于日韩,成熟体系之下如今也面临同样的问题,比如IVE、aespa、NewJeans等新一批偶像出道以来,始终伴随着持续不断的唱跳争议问题。而出现这种现象的核心,在于中日韩偶像产业中自产自销循环体系的“偷工减料”。

在日本新大久保活跃的偶像经纪人雪对文娱先声表示,“其实不管是选秀出身偶像还是传统造星推出的偶像,在如今这个不缺偶像的时代,业务能力可能已经不是最主要的偶像必需品了。因为没有话题、没有记忆深刻的亮点,就算业务能力再好也是徒劳。”

她认为,偶像产品的成功与否,最终考验的是上游环节是否愿意“创新、砸钱营销、长期性为目的运营”,“这一点上,李秀满制作人的新团就是这样的,A2OMAY目前一切都很神秘,但下个月将登上美国舞台演出,发布的歌曲都是翻唱的SM爆单曲库。就像aespa、NCT DREAM一样的模式,蹭前辈爆单的热度也是一种成功的营销和破圈手段,当然,选秀节目里的cover舞台也是如此”。

而即便练习生质量走低也要做偶像的现象,说白了,偶像产品最终的消费对象仍然是粉丝市场,而受众对于新面孔、新话题的需求度仍然颇高。偶像前仆后继入行的同时,“粉丝群体的偶像崇拜、情感投射也在流动,偶像最基础的作用,就是粉丝们枯燥生活的调味剂”。

即便偶像选秀“糊”,但秀粉依然是粉丝经济中的一道另类风景线。

因此,偶像选秀也在从禁止练习生使用SNS到鼓励利用SNS为自己炒作话题、扩大热度。像在去年底,由韩国SBS推出的选秀节目《Universe League》便允许练习生使用社交软件进行拉票,来自广西的中国练习生李知诺便因多平台“发疯文学”拉票、求观看,吸引到诸多中国秀粉以凑热闹的形式组织投票。对此,NAME女团的一位工作人员也提到,对于年轻偶像来说,“黑红、抽象、蹭热度、刷脸,总好过没有讨论度地失业‘抠脚’吧”。

当然,粉丝经济也不专属于练习生,如今互联网处处都难逃偶像经济的分支。比如除了上述提到的团播模式、真人秀模式外,体坛运动员也呈现出偶像化的趋势,比如羽生结弦、孙颖莎等运动员便是各个平台热搜榜的常客,也在饭圈化的争议中反哺着运动员商业价值的提升。

归根到底,偶像在众多的语境解释下已经不仅仅是单纯的崇拜意义,更是承载着社交意义、认同感的突破口。一个很典型的例子,就算王晶炮轰港娱顶流姜涛“人胖舞差”、内地网友无法理解香港审美降级,但毫无疑问的是,其与所属组合MIRROR依然是香港“师奶们”托举出来的本地顶流。

换言之,市场需要偶像,却又不仅仅只是“偶像”。

结语

本质上,偶像这条产业链,不过是拿捏准了一点,潜移默化捆绑粉丝的情感投入——你不花钱,偶像就没有未来。

如今的偶像市场,半成品出道亦或是练习生公开,其实是在默认以养成系增加粉丝粘性。但仍然也有坚持不随大流,而是以舞台、作品作为内容供给的“小而美”偶像,逐渐被大众熟知破圈,比如ONER、MAGI等组合。

说到底,上下游市场对于偶像依然有所渴求,而如何进一步发挥偶像经济的最大价值,却是今后偶像产品面临的难题。尤其是在传统造星、101系选秀审美疲劳之后,偶像的活法也该灵活变通。

否则,如今的偶像,也不过是短期的“临时工”。